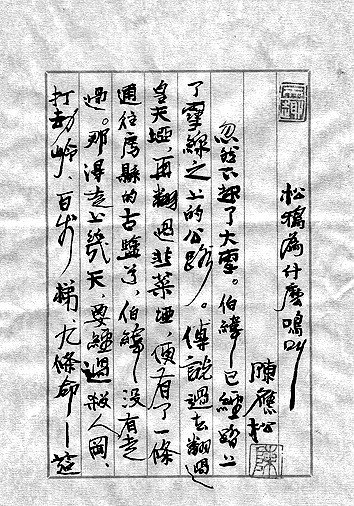

作家陳應松的書法手稿,展示了他在文學創作時的心境。資料圖片

作家陳應松的書法手稿,展示了他在文學創作時的心境。資料圖片

【文學與其他藝術樣式如何攜手】

在中華文明發展的歷史長河中,由漢字書寫衍生而成的“書法”,早已跨越記錄語言的實用功能,升華為一門獨特的藝術。在歷史上,它不僅是文學的“記錄者”,更是與之默契相處的“共舞者”。今天,數字技術紛至沓來,鍵盤輸入、語音轉換正悄然消解漢字固有的靈性與溫度。我們重提書法與文學的共生關系,以書法的視角喚醒文學本真,從而推動文學藝術的傳承和發展,在當下顯得尤為迫切。

靈韻的消逝與重拾 數字時代文學創作的省思

在信息化普及之前,書寫是文學創作的主要呈現方式。作家的情感和思想由大腦流向筆端,化為留在紙面上的一行行墨跡,這是一個連貫而不可分割的過程。“筆跡”即“心跡”,歷代文人的手稿不僅是文本校勘的權威史料,更是探觸作家創作心境與時代精神的“活化石”,承載著超越文字的人文溫度與生命質感。

我們欣賞“天下第一行書”《蘭亭集序》,所沉醉的不僅是王羲之超凡的書藝和優美的文章,更在于書法形態與文學內蘊的水乳交融。瀟灑飄逸的書風,與文中所說“天朗氣清,惠風和暢”的自然意境和“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛”的曠達心境高度契合。輕快、靈動的筆觸映照愉悅心情,流暢、連綿的線條呼應奔涌思緒。即便在文章后半段,作者的記錄轉向生命哲思的考察,筆調依然從容,體現作者“樂而不淫,哀而不傷”的超然風韻。

拼音輸入法的普及,使我們與漢字的相處方式發生靜默而深刻的變革。它打破漢字形體復雜帶來的書寫壁壘,將文思幾乎同步轉化為屏幕文字,極大提升了效率,但也導致人們逐漸忽視了漢字構形本身所蘊含的智慧。文學創作變成敲擊拼音鍵盤,“形”從有筋骨血肉的機體變為現成的、方塊化的視覺符號。當漢字的生成過程被簡化和抽象,“形”的模糊導致“意”的浮泛,而思想表達的精準度與感染力也難免受損。

手稿能展現與作者文思同頻的敘述節奏。蘇軾《黃州寒食詩帖》中“但見烏銜紙”,墨色由濕到枯,體現一句之內連貫氣勢;末筆豎畫拉長,則成為章句節點。“也擬哭途窮,死灰吹不起”字形大小對比強烈,折射出作者對命途多舛的悲憤與無奈。這種“文心”與“墨心”的相得益彰,正是文學創作中珍貴的“傳情達意”屬性。

提出以上問題,并非摒棄數字工具,而是倡導以“書法的視角”或“書法的精神”重新認識漢字,并將其融入文學創作的理論與實踐。這一視角,一方面意味著重拾漢字作為“形、音、義”統一體的美學本質,鼓勵作家乃至每一位漢字使用者了解基本的文字學與書法美學。比如,理解“武”字從“止”從“戈”,蘊含“止戈為武”的哲學;認識“德”字由“彳”“直”“心”構成,體現“行為端正、心地坦蕩”的品格追求。有此基礎,對文字在文學作品中的運用,自會有更深領悟。另一方面,它要求我們在文學創作時對文字的“書法形態”有更精準的選擇力。即便最終成品是印刷體,作者在構思時亦可想象:若用筆墨表達此情此景,應該使用何種書體、節奏與章法?是張旭的狂草匹配奔放情感,還是文徵明的小楷對應疏寂意境?這種想象本身就是極佳的文學意象訓練,能幫助作者更精準地捕捉與傳達情緒。我們甚至可以在創作過程中融入“手書”環節,無論是用鋼筆、毛筆撰寫初稿,還是在構思階段隨意勾畫。這種身體力行的參與,能重建心、手、眼之間的內在協調,讓思維在筆尖流淌中變得更沉靜、深刻,富于生命質感。

傳統文藝的共通互補 書法理念對文學創作的滋養

在傳統文人的精神世界里,“詩書畫印”本是一體,共同塑造著中國文人的表達方式與審美志趣。從揚雄的“書為心畫”到鄭板橋的“三絕詩書畫”,古代文人始終追求一種整體貫通的藝術境界。然而,當代學科專業劃分日益細化,書法與文學漸行漸遠。這種分離割裂了藝術表達的完整性,弱化了創作的精神深度。重建書法與文學的對話,不僅是為書法藝術的創新,更是為恢復文學“完全體”的創作狀態——讓心與手重新暢聯,形式與內涵再度融合。

書法藝術對空間布局的理念,可為文學提供超越線性邏輯的空間感與結構智慧。書法理論講究“計白當黑”,空白并非虛無,而是有意味的形式,是氣息流轉、意蘊延展之域。清代鄧石如說:“字畫疏處可以走馬,密處不使透風,常計白以當黑,奇趣乃出。”這種對空間虛實相生的辯證認知,若移植于文學,便是對敘事節奏、篇章結構、意象密度的深刻把握。文學敘事不應僅是時間的線性流淌,更可借鑒書法章法,營造疏密有致、虛實相生的結構排布。如《水滸傳》的敘述手法如同書法字組,輕重緩急,錯落有致。某些情節的濃墨重彩與另一些線索的刻意留白,形成強大的敘事張力與想象空間,這正是“計白當黑”在文學結構中的精妙回響。

書法創作中對“勢”的追求,可啟示文學超越靜態描摹,捕捉事物具備生命節律的“趨勢”。書法的美,很大程度上在于筆觸的運動感。蔡邕《九勢》開篇說:“夫書肇于自然,自然既立,陰陽生焉;陰陽既生,形勢出矣。”一點一畫,皆非僵死痕跡,而是蘊含起承轉合、提按頓挫的生命軌跡。文學描繪人物、景物、事件,若能得此“勢”,便可化靜為動,賦予描寫對象勃發生機。杜甫詩句“星垂平野闊,月涌大江流”,其中“垂”與“涌”二字,正如書法中“高山墜石”的點畫,瞬間激蕩起整幅畫面,賦天地星空以磅礴動態感。沈從文筆下的湘西世界,流水、渡船、山巒,無不流淌著一種舒緩而堅韌的“筆勢”,如行書般自然婉轉,充滿內在韻律。敘事中的情節推進,亦可借鑒書法行筆的“疾澀”之道:“夫勁速者,超逸之機;遲留者,賞會之致。”張弛有度,方顯文學的節奏之美。

書法絕非簡單的字形美化,其審美重心在于通過筆墨形式,傳達書寫者的性情、學識、襟懷與生命體驗,即“書為心畫”。所以,書法藝術的“意境”營造,可為文學提升精神維度、追求“象外之旨”提供典范。文學創作的終極指向,亦是構建獨特而深邃的精神世界。蘇軾論書推崇“天真爛漫是吾師”,其文章亦如其書,揮灑自如,直抒胸臆,“如萬斛泉源,不擇地而出”。王國維在《人間詞話》中寫道:“能寫真景物、真感情者,謂之有境界。”此“真”與“書者,散也”的創作觀何其相似!

當代書法實踐的內涵升華 書家應具備文學創作思維

思想是文學之魂,書法是文學之體。文學內容是書法藝術的思想內核與創作動機,而書法形態是文學情感的形象化呈現,而非純粹的造型裝飾。一件杰出的書法作品,必是形式與內容、技巧與內涵的完美統一。在此意義上,書法家的創作過程,絕不能僅被視為文字的簡單抄錄,而應被看作一次深度的文學性創作與表達。其中蘊含的文學創作思維,主要體現在兩個維度:一是文辭內容的原創性,即書家“文心”的自我抒發;二是書法形式對文學思想的契合與升華,即“書道”對文意的形象詮釋。二者相輔相成,共同構筑書法藝術的豐富內涵與不朽生命。

書法創作首先面臨“書寫什么”的問題。這一選擇本身,就是一種文學性思維的起點。與文學創作一樣,書法內容的選取與創造,直接決定作品的格調、情感基調和思想深度。抄錄前人詩詞固然是常態,但若僅止于此,其作品更像精湛的工藝臨摹,而非全然發自內心的藝術創造。因此,鼓勵書家自擬詩文聯賦,旨在推動他們從被動的“書寫者”向主動的“立言者”升華。

顏真卿書寫《祭侄文稿》時,將國仇家恨的悲憤、痛失親侄的哀慟,全部化為筆下時而滯澀、時而奔放的線條,那些涂改、頓挫之處,皆是無法抑制的情感迸發。這種“有感而作”的書法,力量遠非抄錄作品可比。因而,自創內容有助于理解書法作品的鮮明時代個性。“筆墨當隨時代”,每個時代都有獨特的精神氣象與語言風格。唐詩的雄渾、宋詞的婉約、元曲的俚俗,皆與當時社會風貌息息相關。當代書家若能用自創文辭反映當代人的思考與追求,其作品自然具備時代烙印,使書法真正生于當下、用于當下。

當書法作品選定了恰當的文學內容,書家需要思考如何使書法的藝術語言與文學的敘述形式、情感內涵同頻共振。這要求書家具備一種“翻譯”或“二次創作”的能力——將文學的抽象之美轉化為書法的視覺之美。由于不同文學樣式承載不同的音律節奏與審美期待,也自然為書法提供最初的形制框架。例如,對聯在文辭上講究嚴格對仗,書法表現上也應注重章法的對稱與協調;書寫格律嚴謹的律詩,與書寫句式參差的宋詞,在書法構思上必然有所區別。優秀的文學作品往往情節起伏、文氣跌宕,書家需要將這種敘述節奏轉化為視覺上的筆墨形態。正如導演以影像復現劇本情節,書家則通過疏密、欹正、濃淡、開合、大小、連斷等筆墨手段,表現文氣的張弛與情感的流動。

筆墨還需要精準傳達文辭的情感內核。書家應當深入體悟文本的情感世界,與作者共感同思,再將這份共鳴外化為鮮活的筆墨意象,真正做到“達其情性,形其哀樂”。正如《書譜》評王羲之諸作:“寫《樂毅》則情多佛郁;書《畫贊》則意涉瑰奇;《黃庭經》則怡懌虛無;《太史箴》又縱橫爭折;暨乎《蘭亭》興集,思逸神超,私門誡誓,情拘志慘。”由此可見,書法不僅是文字的視覺呈現,更是一種情感的再表達與意境的再生發。唯有在形式、節奏與情感層面均與文學內容契合,才能成就文墨兼美的書法作品。

書法,是漢字的“舞姿”,更是文學的“舞伴”。它讓抽象的思想擁有溫度,使靜止的文字煥發生命力。在鍵盤輸入日益普及的今天,我們更應該珍視這份源自筆墨的鮮活,讓文學重新落腳于充滿藝術張力的書寫,而非僅依賴于標準字體的冰冷排列。當一點一畫承載文意,一字一行呼應文心,書法便超越了單純的“寫字”,成為有筋骨、有氣韻的活體,從而在傳情達意的道路上走得更準、更深、更遠。我們守護的不僅是漢字的外在形態,更是文學能精準觸動靈魂的那份力量。書法與文學的深度融合,有利于二者在弘揚優秀傳統文化、彰顯時代精神、凝聚民族力量的道路上譜寫嶄新的篇章。

(作者:孫學峰馬沖,分別系首都師范大學中國書法文化研究院教授、北京書法家協會會員)

編輯:陳燁秋