① 長城頌(壁畫) 王穎生

② 黃河大合唱(壁畫) 詹建俊、葉南

③ 浩氣宣南(壁畫·局部) 孫韜

④ 井岡山革命斗爭(壁畫·局部) 李福來團隊

⑤ 東岳古韻(壁畫·局部) 宋長青

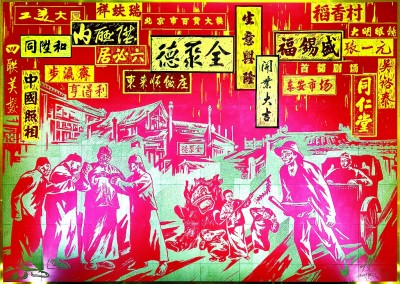

⑥ 百年老店逢變局(壁畫) 孫葉陶然

⑦ 貞觀盛會(壁畫·局部) 孫景波、李丹

壁畫藝術是人類歷史上最早的繪畫形式之一。中國壁畫具有輝煌的歷史,在悠遠的時間長河中留下了眾多經典之作。

我國古代壁畫抒寫了包括石窟壁畫和寺觀壁畫等在內的人類藝術史的輝煌篇章,而當代壁畫從改革開放至今同樣創造了充滿時代活力的藝術成就。壁畫創作始終順應時代的發展和社會生活的變遷,今天,其在國家的新型城鎮化建設及鄉村全面振興中也發揮著越來越重要的作用。

丹青鑄國魂

當代壁畫與其他藝術形式相比,往往擁有更為巨大的體量,是和公眾結合極為緊密、極具文化與歷史承載力,同時承擔著美育功能,又有著豐富材料形式語言的藝術載體。由于這些特性,當代壁畫啟智潤心的功能被極大加強,主題性壁畫在社會教育中扮演著越來越重要的角色。

試看由魯迅美術學院李福來團隊創作的全景畫《井岡山革命斗爭》(圖④),該壁畫全長112米,高18米,以數千平方米的巨大環形畫面,再現了井岡山山巒起伏的壯美景色,描繪了從“三灣改編”“茨坪安家”到“井岡山會師”再到“黃洋界保衛戰”“向贛南閩西進軍”等一幕幕艱苦卓絕的革命斗爭場景,并輔以環境實景、聲光電等現代手段呈現。觀眾置身其中,五百里井岡盡收眼底,九十年前烽火再現眼前,仿佛穿越時空,領略井岡山斗爭史的波瀾壯闊,獲得了一場別開生面的沉浸式體驗。

今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年,近年來,許多抗戰題材美術作品被制作為壁畫,成為主題性壁畫創作的經典。如油畫名家詹建俊和中央美術學院教授葉南于2009年創作完成的《黃河大合唱》組畫,于2020年以馬賽克材料重新在湖南常德畫墻上再創作完成(圖②)。壁畫中鋪天蓋地的黃河水,象征著人民的抗戰力量如黃河激流般洶涌澎湃,冼星海站在黃河壺口瀑布前,仿佛在指揮千軍萬馬,奏響救亡圖存的精神樂章。

湖南常德畫墻是位于常德市江南城區的壁畫藝術景觀,以防洪大堤為載體,在長3.756公里的壁畫藝術墻上匯集了120幅壁畫作品,蔚為壯觀。和《黃河大合唱》一樣,一大批經典主題性壁畫在常德畫墻上再創作完成,包括侯一民的《百花齊放》、王文彬的《山河頌》、袁運生的《潑水節——生命的贊歌》、徐悲鴻的《愚公移山》、沈嘉蔚的《紅星照耀中國》等。這些作品之所以能夠獲得新生并廣為流傳,是因為其主題或再現民族歷史,或弘揚民族文化,或謳歌民族精神,或為時代放歌,成為當代壁畫的典范之作與時代豐碑。

匠心綻華彩

談及壁畫,大部分公眾對其認知還停留在字面含義,即在墻壁上作畫。實際上,中國當代壁畫的創作手法已經遠遠超越了古代手繪壁畫的范疇,應用多種現代造型手段與材料技法,呈現出百花齊放、異彩紛呈的面貌。

當代手繪壁畫多是在中國古代壁畫的基礎上,吸收了西方繪畫技法發展而來。如中國共產黨歷史展覽館紅色大廳中由王穎生主創的壁畫《長城頌》(圖①),就是結合傳統巖彩和貼金技術,在中國青綠山水的色調基礎上,借鑒了西方透視法則、光影等結構造型手法,創作出完全不同于中國傳統繪畫的金碧輝煌的視覺效果。具象的長城景觀與精神象征相結合,壯觀的烽火臺與燦爛霞光交相輝映,壁畫意境宏闊,輝煌奪目,具有強烈的視覺沖擊力。

我國是陶瓷大國,真正將陶瓷工藝大規模應用于壁畫創作始于20世紀80年代。壁畫大家侯一民和鄧澍在邯鄲的瓷廠學習實踐了兩年,最終創作出經典高溫彩釉壁畫《百花齊放》,侯一民開拓出的多種陶瓷壁畫手法傳承至今。在北京地鐵六號線東大橋站,由宋長青創作的壁畫《東岳古韻》(圖⑤)所使用的高溫陶瓷彩釉技法,便是由侯一民開創的。高溫彩釉壁畫是利用傳統的窯變工藝,在手工制作的泥板上堆砌厚厚的釉料泥粉,在近1300度的高溫窯中煅燒而成。窯變后,五彩斑斕的陶瓷色呈現出的質感,是其他繪畫材料所無法替代的。

在北京地鐵七號線虎坊橋站,由筆者創作的壁畫《浩氣宣南》(圖③)的創作手法,也是由侯一民創造的陶瓷素描手法發展而來。侯先生將磁州窯的釉料制成像素描碳棒一樣的干性材料,再以此在半熟的瓷板上繪制素描,經過施釉、高溫煅燒等步驟,將純手繪素描定格在瓷板上,形成了單純簡約的老照片效果。

馬賽克是由石英粉和色料經過高溫煅燒形成的不同色彩的玻璃塊,是西方經典的壁畫材料,玻璃鑲嵌壁畫在中國當代壁畫創作中也得到了巨大發展。創作者根據畫面中造型和色彩的變化,借助專用工具將馬賽克裁切成小塊,之后再將它們擺放、拼嵌、粘接在一起,形成畫面。由于馬賽克的色彩豐富細膩,所以精微馬賽克能夠將寫實油畫復原得惟妙惟肖,具有極強的藝術表現力。常德畫墻中孫景波與李丹創作的壁畫《貞觀盛會》(圖⑦),原是一幅收藏在中國國家博物館的大型歷史題材油畫作品,作者以馬賽克鑲嵌技術將來自世界各國使者的不同形象和華美服飾全面還原,這不僅需要技師們的耐心與細心,還需要藝術家和技師不斷地磨合,才能達到從造型到色彩的完美再現,獲得細膩的材料轉換效果。

陶瓷和玻璃馬賽克作為常用的壁畫材料還有一個相同的優勢,它們都是經過高溫煅燒而成,因而能夠在室外抵御日曬雨淋,使壁畫禁得起時間的考驗。

藝脈連古今

近年來,隨著全國各大城市地鐵建設的迅速發展,我國當代壁畫創作迎來了新的發展機遇。2024年,中國壁畫學會舉辦了“絢爛的藝術長廊——北京地鐵壁畫藝術展”,展出了北京地鐵沿線近300幅壁畫中的150幅優秀作品。

如北京地鐵八號線王府井站,由孫葉陶然等人創作的壁畫《百年老店逢變局》(圖⑥)和《王府新街時代興》,采用高溫刻瓷的手法營造出木刻藝術的效果,表現了王府井的百年滄桑和新東安市場前時代新人的風采。地鐵四號線西苑站,由戴士和創作的《萬壽山》構思巧妙,以眾多書體寫成的“壽”字組成抽象的山石,既呼應了頤和園的名勝地標,又彰顯出中國書法的魅力。值得一提的是,《萬壽山》壁畫創作運用了中國古代磁州窯的去釉技法,效果別具一格。

北京地鐵不同站點中題材豐富、手法各異的壁畫作品,成為連接老北京、新北京的文化紐帶,承載著城市地上地下的區域功能,匯聚成一條條絢爛的藝術長廊。如今,坐地鐵、賞壁畫已經成為北京旅游的新時尚。

壁畫是伴隨人類發展極為久遠的藝術,壁畫的形態和功能隨著社會的進步不斷演進著,因而壁畫的材料、技法甚至呈現方式沒有一定之規,與時俱進。當今,在現代化大都市中大量出現的依托LED大屏呈現的動態壁畫、多媒體壁畫、交互壁畫等,再次拓寬了壁畫的定義與面貌。相信隨著社會的不斷進步,未來將有更多形式的壁畫出現在人們的生活中,以更加豐富的面貌展現時代風彩。

(作者:孫韜,系中國壁畫學會會長、中央美術學院教授)

編輯:陳燁秋