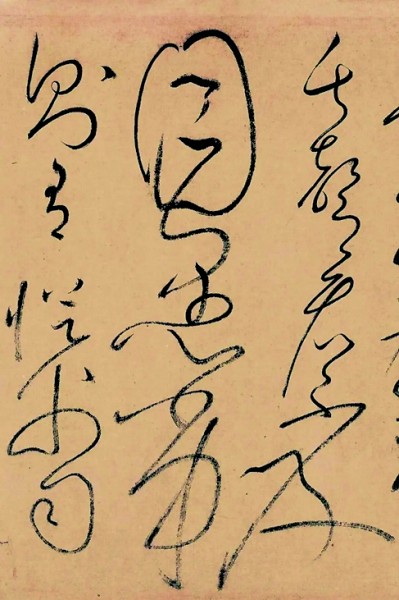

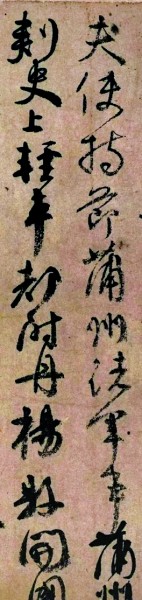

自敘帖(書法·局部)懷素

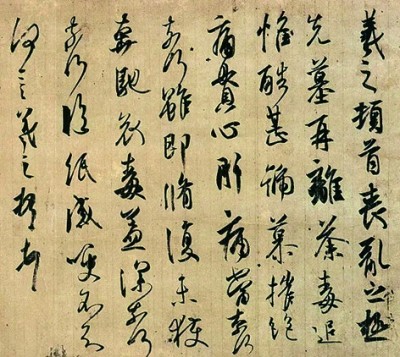

祭侄文稿(書法·局部)顏真卿

喪亂帖(書法)王羲之

在日常生活中欣賞書法,常常會聽到這樣的評價(jià):“這一筆真有力量!”“這個(gè)點(diǎn)畫圓潤飽滿。”這些樸素直觀的感受,其實(shí)都指向了書法藝術(shù)最核心的構(gòu)成元素——“點(diǎn)畫”。如果說一件書法作品是一曲動人的樂章,那么點(diǎn)畫便是其中最基礎(chǔ),也最富表現(xiàn)力的音符。讀懂點(diǎn)畫,方能真正步入書法藝術(shù)的堂奧,在與古人筆鋒的對話中,感知力與美的深層意蘊(yùn)。

在中國書法的傳統(tǒng)語匯中,“點(diǎn)畫”遠(yuǎn)非簡單的筆墨痕跡,而是一個(gè)蘊(yùn)含生命的藝術(shù)單位。早在東晉時(shí)期,衛(wèi)夫人在《筆陣圖》中,便以極具動態(tài)的自然意象為點(diǎn)畫注入生命:點(diǎn)“如高峰墜石”,橫“如千里陣云”,豎如“萬歲枯藤”,戈鉤如“百鈞弩發(fā)”。此類比喻,并非僅追求形似,更重在提取萬物中所蘊(yùn)藏的力道、動勢與神采。蘇軾在《評書》中更是總結(jié)道,“書必有神、氣、骨、肉、血,五者闕一,不為成書也”,從而系統(tǒng)地將人的生命特征投射于筆墨形態(tài)之中,建立起書法與生命體之間的象征對應(yīng)。古人視點(diǎn)畫為包含筋、骨、血、肉的有機(jī)體,認(rèn)為其不僅具備形態(tài),更富有氣韻與精神。這種將筆墨生命化的觀念,貫穿于歷代書論之中,構(gòu)成中國書法獨(dú)特的美學(xué)基礎(chǔ)。

欣賞書法的過程,本質(zhì)上是一場與點(diǎn)畫內(nèi)在生命氣息的對話。它要求觀者超越形態(tài)的表層,深入品味點(diǎn)畫中所蘊(yùn)含的力道、韻律與精神。能夠完成這一審美跨越,意味著不再將點(diǎn)畫視為孤立的視覺構(gòu)件,而是將其領(lǐng)悟?yàn)槌休d著書寫者情感、功力與文化精神的鮮活生命體——這樣才能真正步入書法藝術(shù)堂奧。

意象里的美學(xué)

書法理論中有一套極其精妙的話語體系,古人常用一些自然意象來比喻點(diǎn)畫的至高境界。這些比喻并非故弄玄虛,而是將抽象的筆法具象化,轉(zhuǎn)變?yōu)榭筛兄膶徝罉?biāo)準(zhǔn)。

“錐畫沙”是書法筆力論的經(jīng)典術(shù)語,講的是筆力沉實(shí)。初唐褚遂良《論書》中明確提出:“用筆當(dāng)如錐畫沙。”這一比喻描繪的是用錐尖在平坦的沙地上劃動,沙粒會均勻地向兩側(cè)推開,痕跡中心留下深深的凹槽,兩邊沙粒微微隆起,顯得飽滿而立體。在書法中,它對應(yīng)的是中鋒用筆的理想效果:筆鋒垂直紙面,墨汁均勻滲開,使點(diǎn)畫中心墨色濃重,輪廓毛澀圓潤,給人以“力透紙背”的沉實(shí)感。唐代顏真卿在《述張長史筆法十二意》中,記述自己受褚遂良影響而悟得“用筆如錐畫沙”之理。此后,這一理念被歷代書家不斷闡釋與深化:宋代姜夔《續(xù)書譜》謂“錐畫沙欲其無起止之跡”;元代董內(nèi)直《書訣》稱錐畫沙“自然而然,不見起止之跡”;明代豐坊《書訣》進(jìn)一步指出“點(diǎn)必隱鋒,波必三折……起止無跡,則如錐畫沙”,強(qiáng)調(diào)其勁利峻拔而不凝滯的筆墨效果;近人沈尹默在《二王法書管窺》中亦對此有呼應(yīng)。王羲之的《喪亂帖》全篇雖僅六十二字,卻筆筆圓勁飽滿,墨跡立體感強(qiáng),其點(diǎn)畫形態(tài)正是“錐畫沙”筆意的完美體現(xiàn)。

“屋漏痕”描繪的是雨水沿著墻壁蜿蜒流下的痕跡。它并非光滑直線,而是因墻壁的阻力而自然曲折、頓挫前行,痕跡凝重而毫無做作。這比喻的是行筆過程中的“澀行”效果和自然韻律。唐代陸羽在《釋懷素與顏真卿論草書》中記載了二人的精彩對話。懷素言其悟筆于自然:“吾觀夏云多奇峰,輒常師之,其痛快處如飛鳥出林、驚蛇入草,又遇坼壁之路,一一自然。”顏真卿則問:“何如屋漏痕?”懷素聞之,起而握其手道:“得之矣!”顏真卿以此意象詮釋草書筆法,追求的是骨力雄強(qiáng)堅(jiān)韌、筋肉豐滿天然的境界。觀其《祭侄文稿》,筆跡雖迅疾奔放,卻因點(diǎn)畫中蘊(yùn)含著“屋漏痕”般的阻力與韌性,而無絲毫輕滑浮飄之感。

“折釵股”則以古代金屬發(fā)釵為喻。發(fā)釵彎折時(shí),轉(zhuǎn)折處形態(tài)飽滿、圓勁有力,富有彈性,絕不出現(xiàn)扁薄塌陷的死角。這強(qiáng)調(diào)了筆畫轉(zhuǎn)折處的圓勁彈性。南宋姜夔在《續(xù)書譜》中明確主張:“折釵股者,欲其屈折,圓而有力。”其核心是要求書家在轉(zhuǎn)折處提筆暗過,善護(hù)中鋒,使轉(zhuǎn)角落筆外圓內(nèi)剛,不露生硬棱角。懷素的草書經(jīng)典《自敘帖》,其轉(zhuǎn)折處流暢而極富彈性的力感,正是“折釵股”筆法的完美典范。

理解了這三個(gè)經(jīng)典意象,就掌握了品評點(diǎn)畫的三把尺子:力度(錐畫沙)、韻律(屋漏痕)和質(zhì)感(折釵股)。它們共同指向點(diǎn)畫審美的核心:在豐富的形態(tài)變化中,追求力量、自然與和諧的極致統(tǒng)一。

讀懂點(diǎn)畫的作用

點(diǎn)畫之所以如此重要,源于其在書法藝術(shù)中的三個(gè)根本性作用。讀懂點(diǎn)畫,能夠帶來書法審美能力的質(zhì)的提升。

第一,點(diǎn)畫是書法形式美的直接載體。書法的空間結(jié)構(gòu)、章法布局,都建立在點(diǎn)畫的基礎(chǔ)之上。南朝書家王僧虔在《筆意贊》中提出:“書之妙道,神彩為上,形質(zhì)次之。”“形質(zhì)”是“神采”的根基,而點(diǎn)畫正是“形質(zhì)”最直接的體現(xiàn)。一點(diǎn)一畫的粗細(xì)、長短、俯仰、向背的微妙變化,共同構(gòu)成了一個(gè)字、一行字、一整篇的韻律與生機(jī)。正如王羲之在《書論》中所言:“若作一紙之書,須字字意別,勿使相同。”這種“意別”,首先就體現(xiàn)在點(diǎn)畫的千變?nèi)f化上。不懂點(diǎn)畫之美,欣賞書法便如隔紗觀花,難以觸及其形式本身的精妙。

第二,點(diǎn)畫是書家性情與功力的直接流露。點(diǎn)畫是書家心跡的“心電圖”。元代的陳繹曾在《翰林要訣》中生動地描述:“喜怒哀樂,各有分?jǐn)?shù)。喜即氣和而字舒,怒則氣粗而字險(xiǎn),哀即氣郁而字?jǐn)浚瑯穭t氣平而字麗。”書家的情感波動,會直接影響到執(zhí)筆、運(yùn)筆的節(jié)奏與力度,從而在點(diǎn)畫的質(zhì)感上留下印記。欣賞顏真卿的《祭侄文稿》,那頓挫扭曲、墨色枯澀的點(diǎn)畫,是其悲憤交加情感的迸發(fā),觀者得以直接感受到那份椎心泣血之痛。品味趙孟頫的《洛神賦》,那圓潤秀美、流暢自然的點(diǎn)畫,則透露出其溫文爾雅、從容不迫的君子之風(fēng)。點(diǎn)畫,是跨越時(shí)空與書家對話的橋梁。

第三,點(diǎn)畫是中國文化精神的微觀體現(xiàn)。在每一個(gè)點(diǎn)畫中,都蘊(yùn)含著深刻的辯證法則:藏與露、方與圓、曲與直、疾與澀、濃與枯……孫過庭在《書譜》中精辟地總結(jié):“一畫之間,變起伏于鋒杪;一點(diǎn)之內(nèi),殊衄挫于毫芒。”這“一畫”與“一點(diǎn)”之間的無窮變化,正是宇宙間陰陽互生、對立統(tǒng)一規(guī)律在藝術(shù)上的絕妙呈現(xiàn)。因此,品味點(diǎn)畫,不僅是欣賞技藝,更是在感悟一種文化精神和生命哲學(xué)。

在實(shí)踐中求得會心

書法審美并非純?nèi)弧坝^看”之事,而是“體認(rèn)”之藝。對于初具書寫經(jīng)驗(yàn)的欣賞者而言,親自實(shí)踐,才更易與古人心意相通。當(dāng)親手執(zhí)筆,體驗(yàn)“逆鋒起筆、中鋒澀行、回鋒收筆”的完整過程,才能真切理解何為“錐畫沙”的沉實(shí)、“屋漏痕”的凝重、“折釵股”的圓勁。正是實(shí)踐,引導(dǎo)人們從“看熱鬧”轉(zhuǎn)向“懂門道”,從“知其然”走向“知其所以然”。

書法品評中諸如“骨力”“氣韻”“金石味”等概念,對純?nèi)慌杂^者而言往往顯得抽象。然而,一旦通過實(shí)踐,切身感受到如何運(yùn)腕發(fā)力方能寫出圓勁飽滿的筆畫,如何控制水墨速度方能獲得“干裂秋風(fēng),潤含春雨”的墨趣時(shí),這些抽象概念便會變得具體而真切。此時(shí),再品讀柳公權(quán)楷書中錚錚的鐵骨,或懷素狂草中雖細(xì)如游絲卻堅(jiān)不可摧的筆力,其內(nèi)心的震撼將是基于深刻理解的共鳴。這種由親身實(shí)踐構(gòu)建的審美認(rèn)知,遠(yuǎn)比任何理論解說都更為直接和牢固。

南朝劉勰在《文心雕龍》中言:“操千曲而后曉聲,觀千劍而后識器。”書法審美能力的提升,離不開專注的“觀”,也離不開用心的“寫”。在此意義上,“技”是通往“道”的津梁。強(qiáng)調(diào)實(shí)踐,絕非陷于“唯技術(shù)論”,而是認(rèn)識到,初步的技巧體悟是理解古人精神世界的橋梁。于筆墨方寸間親歷“心手雙暢”的愉悅與“意不稱物”的困頓,便更能體貼古人創(chuàng)作時(shí)的甘苦,從而在審美中達(dá)成超越時(shí)空的“會心一笑”。

當(dāng)再次面對書法作品時(shí),不妨從品味其中的一“點(diǎn)”一“畫”開始,必將發(fā)現(xiàn),那片黑白世界所蘊(yùn)含的豐富節(jié)奏與無窮意蘊(yùn),遠(yuǎn)比想象中更為動人。

(作者:孫曉濤,系鄭州大學(xué)書法學(xué)院副教授、書法理論與教育系主任)

編輯:陳燁秋