所謂金石、金石學(xué),其實(shí)皆為時(shí)間的造物。正如金石學(xué)家馬衡在《中國(guó)金石學(xué)概論》中所述:“金石者,往古人類之遺文,或一切有意識(shí)之作品,賴金石或其他物質(zhì)以直接流傳至于今日者,皆是也。以此種材料作客觀的研究以貢獻(xiàn)于史學(xué)者,謂之金石學(xué)。”

金石學(xué)興于北宋時(shí)期,于清代達(dá)至鼎盛。清代文人在借助古代器物考經(jīng)證史的同時(shí),也沉醉于其特有的斑駁、殘缺、高古、拙樸之美,進(jìn)而將之融入繪畫(huà)創(chuàng)作,金石意趣遂引一時(shí)之風(fēng)尚。今天,當(dāng)我們重新審視清代繪畫(huà)中的金石之趣,不難發(fā)現(xiàn)其背后蘊(yùn)含著深厚的文化底蘊(yùn)。眾多作品不僅展現(xiàn)出畫(huà)家們對(duì)古代文化的推崇與傳承,更反映出他們?cè)趥鹘y(tǒng)與創(chuàng)新之間尋求平衡的藝術(shù)探索精神,為后世留下了珍貴的文化遺產(chǎn)和審美典范。

周伯山豆補(bǔ)花卉圖六舟

金石圖像的妙用

在金石拓片上題跋,考訂品鑒,不僅是金石學(xué)研究之所需,同時(shí)體現(xiàn)出題跋者的學(xué)識(shí)修養(yǎng)、審美情趣與書(shū)寫(xiě)水平,因此深受清代文人的青睞。而獨(dú)具視覺(jué)美感的金石器物及拓片,也為清代印人提供了諸多靈感與啟發(fā)。受此影響,在創(chuàng)作中借鑒、化用金石圖像,成為清代畫(huà)家的主動(dòng)選擇。

當(dāng)然,清代畫(huà)家之所以將金石圖像引入繪畫(huà)創(chuàng)作,并不僅僅出于視覺(jué)層面的考量。宋元以來(lái),尤其是明末清初的文人畫(huà)家,多寄情于枯木寒林、殘山剩水,但是他們卻能夠以支離悟整全、由荒寒得生機(jī),用作品傳達(dá)方生方滅、即真即幻的美學(xué)智慧。同理,清代畫(huà)家從金石圖像中品讀到的非但不是殘缺、衰頹,反而是盎然生意、滿目繁華。他們?cè)诮鹗仄涎a(bǔ)畫(huà)折枝花卉而成的“博古清供”類作品,其藝術(shù)魅力就源于此。試看浙江省博物館藏六舟和尚所作《周伯山豆補(bǔ)花卉圖》(圖①)。畫(huà)家在周伯山豆全形拓的基礎(chǔ)之上,以小寫(xiě)意筆法補(bǔ)畫(huà)嬌艷的牡丹、怒放的紅梅,古器拓片的樸拙質(zhì)感與繽紛花卉的鮮活筆觸相生相融,異趣別出。

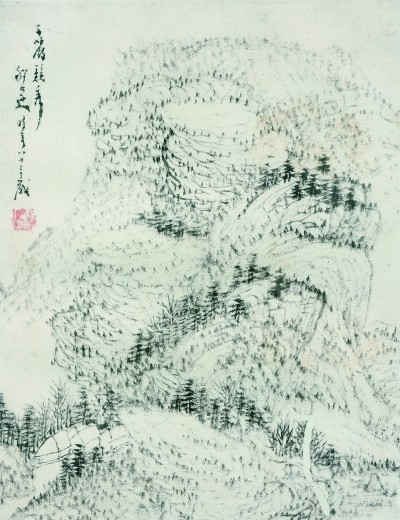

千巖競(jìng)秀程邃

庭院里銹跡斑斑的商周古鼎、案幾上拙樸厚重的秦漢磚硯……高古的金石圖像在陳洪綬的作品中也頗為常見(jiàn)。但與前文提及的“博古清供”類作品有所不同,陳洪綬繪畫(huà)中的金石圖像并非拓印,而是畫(huà)上去的。如天津博物館藏《蕉林酌酒圖》(圖③),畫(huà)中所繪銅鼎等古器好像與山石、蕉林一起從萬(wàn)古虛空中生長(zhǎng)出來(lái),一高士踞石而坐,息慮凝神,專注地把玩著手中古雅的酒器,此情此景將畫(huà)家對(duì)高古意趣的審美追求展露無(wú)遺。何謂高古?清代楊廷芝在《廿四詩(shī)品淺說(shuō)》中有云:“高則俯視一切,古則抗懷千載。”由此而言,陳洪綬在繪畫(huà)中遍陳金石圖像,其用意或許在于以之為機(jī)緣超越古與今、真與幻、有與無(wú)的界限,在當(dāng)下照見(jiàn)永恒。

無(wú)論是“博古清供”聚金石、丹青為一體,還是根據(jù)繪畫(huà)需要“虛構(gòu)”金石圖像,都不乏游戲意味。而將這種“游戲”發(fā)揮得淋漓盡致的,還有另一種特別的創(chuàng)作形式——錦灰堆。一些畫(huà)家將殘碎的金石拓片或金石繪畫(huà)通過(guò)并置組合連綴為一體,就破言破、以殘喻殘,文史學(xué)家鄭逸梅謂之“畫(huà)家的游戲作品”。如六舟和尚的《百歲祝壽圖》(圖④)以殘磚斷瓦輔以少量錢幣椎拓出一個(gè)巨大的“壽”字圖形。孫鳴球的《錦灰堆四條屏》中每屏繪數(shù)件古物,拓片、古籍等各自排列,偶爾壓疊累放,構(gòu)圖疏朗輕松,設(shè)色古樸淡雅。李成忎在一件錦灰堆作品上題詩(shī)“當(dāng)時(shí)古跡今難見(jiàn),以此聊表舊精神”,從中不難窺見(jiàn)“游戲”背后的深沉與莊重。

蕉林酌酒圖陳洪綬

金石筆意的融匯

清代,在“以書(shū)入畫(huà)”的畫(huà)學(xué)思想基礎(chǔ)上,受益于蓬勃發(fā)展的金石學(xué)及金石書(shū)風(fēng),“金石入畫(huà)”成為新的畫(huà)學(xué)主張。明末以降,漸呈衰頹之勢(shì)的文人畫(huà)由此重?zé)ㄉ鷻C(jī),無(wú)論山水、花鳥(niǎo)還是人物,皆呈現(xiàn)出一番新氣象。

自董其昌提出“南北宗論”,獨(dú)尊南宗山水,筆精墨妙幾乎成為文人畫(huà)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際上,唯筆墨是求的極端形式化傾向,業(yè)已背離了文人畫(huà)“肇自然之性,成造化之功”的宗旨。有鑒于此,程邃、吳歷、戴熙等畫(huà)家以金石筆意的融入為契機(jī),重新勾連起筆墨、意象、造化、心性之間的多維互動(dòng),重返宋元山水的寫(xiě)真?zhèn)鹘y(tǒng)。如程邃在《山水圖》《千巖競(jìng)秀》(圖②)等作品中,以蒼澀老辣、古厚渾茫的金石筆法勾勒樹(shù)石,得宋元筆墨“干裂秋風(fēng),潤(rùn)含春雨”之妙,彌合了山水畫(huà)南北宗的裂痕,將文人山水畫(huà)拉回“造化入筆端,筆端奪造化”之正途。

百歲祝壽圖六舟

“山水,大物也”,因其大,金石筆意也就很難得到充分展現(xiàn),而這一遺憾在清代花鳥(niǎo)畫(huà)中得到了彌補(bǔ)。與山水畫(huà)相較,花鳥(niǎo)畫(huà)中的物象更為簡(jiǎn)潔,為文人畫(huà)的書(shū)寫(xiě)性提供了足夠的騰挪空間,這也正是明代大寫(xiě)意花卉融狂草筆意而大成的奧秘。在明代大寫(xiě)意的基礎(chǔ)上,清代畫(huà)家以金石筆法中萬(wàn)毫齊力的遲澀取代草書(shū)的迅疾,以元?dú)鈴浡臏喓駨?qiáng)化了草書(shū)筆意,為畫(huà)面平添了幾許滄桑與厚重感。吳昌碩以“畫(huà)氣不畫(huà)形”為鵠的,是金石大寫(xiě)意花卉的集大成者,他在76歲時(shí)所作《修竹數(shù)竿》(圖⑤)以沉厚、郁勃的篆籀筆法入畫(huà),既有排山倒海之勢(shì),又有金剛不破之質(zhì)。

修竹數(shù)竿吳昌碩

融入金石筆意的清代人物畫(huà),亦頗有可觀之處。儒家君子、道家高士不僅為傳統(tǒng)文人提供了理想的人格典范,同時(shí)也成為畫(huà)家們創(chuàng)作的母題。傳統(tǒng)人物畫(huà)多以淵雅、謙和、高逸為美,而融入了金石筆意的人物畫(huà)則別具韻致。如金農(nóng)筆下的高士、仕女等,無(wú)不以頓挫、凝重、奇拙的漆書(shū)筆法寫(xiě)就,凸顯樸實(shí)的性情,使人觀之有親近感。南京博物院藏《牽馬圖》、天津博物館藏《佛像圖》等皆是經(jīng)典之作。其后精擅人物畫(huà)創(chuàng)作的“海上三任”,將金石筆法、民間題材、通俗趣味冶于一爐,進(jìn)一步推動(dòng)了人物畫(huà)審美的世俗化與平民化。如遼寧省博物館藏任伯年所作《梅花仕女圖》(圖⑥),以暢達(dá)、質(zhì)樸而直白的筆墨,鋪陳開(kāi)畫(huà)中女子的一縷清愁。

梅花仕女圖任伯年

方興未艾的金石學(xué)研究,推動(dòng)了清代中國(guó)畫(huà)的發(fā)展。無(wú)論是金石圖像的妙用,還是金石筆意的融匯,都使畫(huà)面呈現(xiàn)出古意盎然、元?dú)鉁啘S的金石趣味。基于金石的各種新技法、新題材、新風(fēng)格、新流派的涌現(xiàn),鑄就了清代文人繪畫(huà)的歷史高度。同時(shí),清代中國(guó)畫(huà)中的金石意趣亦對(duì)近代以來(lái)的中國(guó)畫(huà)創(chuàng)作產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,齊白石、徐悲鴻、潘天壽、石魯?shù)戎袊?guó)畫(huà)大家無(wú)不得其惠澤,甚至為近代以來(lái)中國(guó)畫(huà)的改良、轉(zhuǎn)型和復(fù)興埋下了伏筆。在此意義上,金石意趣不僅屬于歷史,也屬于當(dāng)下。

編輯:陳燁秋